ランチェスター時間の法則をマンガ風にイメージ

※本ページはプロモーションが含まれています

ビジネスや日常生活で「どうすれば他者より成果を出せるのか」と悩んだことはありませんか?そんなときに参考になるのが、ランチェスター 時間の法則です。これは、戦争理論を起源とするランチェスター戦略とは何かを理解したうえで、時間という資源をどのように使えば「弱者」が勝てるのかを明確に示してくれる考え方です。

この法則では、他者より1.7倍の時間をかければ「必勝」、2倍の時間を投下すれば「圧勝」できるという、明確な根拠が提示されています。努力すれば報われるという漠然とした考え方ではなく、具体的な数値に基づいた戦略的なアプローチが特徴です。

また、この時間戦略はビジネスだけでなく、勉強やスポーツなどの分野にも応用が可能です。学生がライバルより1.7倍の学習時間を確保したり、アスリートが競技練習に2倍の時間をかけたりすることで、結果に差をつけることができるのです。

ただし、万能というわけではありません。実践には自己管理能力や適切な戦略が求められ、無計画に時間を使えば疲弊するリスクもあります。つまり、ランチェスター 時間の法則には欠点や限界もあるのです。

この記事では、ランチェスター戦略の基本をわかりやすく解説しながら、時間の法則の具体的な活用法や注意点、さらには参考になる本の紹介まで幅広くお届けします。今すぐ実践に役立つヒントが見つかるはずです。

|

この記事のポイント

|

ランチェスター 時間の法則とは何か

-

ランチェスター戦略とは何か

-

時間の法則をビジネスで活かす方法

-

ランチェスター 時間の法則の根拠とは

-

1.7倍と2倍の時間投下の違いと効果

-

努力と成果の関係をわかりやすく解説

ランチェスター戦略とは何か

「ランチェスター戦略とは何か?」をマンガ風に表現したイメージ

ランチェスター戦略とは、元々は戦争の勝敗を左右する要素を数式で分析した「ランチェスターの法則」を、ビジネスや経営に応用した考え方です。特に、競争相手が存在する市場でどうすれば勝てるか、という実践的な戦略理論として知られています。

この理論には「第一法則」と「第二法則」があります。第一法則は、刀や槍のように近距離で戦う接近戦において、戦力は兵力数に比例するというものです。一方、第二法則は、銃や砲など遠距離で戦う場合、戦力は兵力数の二乗に比例するとされており、こちらは集団での一方的な攻撃が有利になる構造を表しています。

ビジネスにおいては、第一法則は1対1での販売や営業活動に、第二法則は広告やメディアなど、間接的で広範囲なマーケティング活動に例えられます。この戦略が注目されるのは、特に資源が限られた中小企業や個人事業主が、大企業や強力な競合と戦うときに「弱者の戦略」として力を発揮するからです。

市場のシェアや人材、資金といった経営資源に差がある中で、いかに選択と集中を行い、局地戦で勝ちを積み重ねていくか。この視点こそが、ランチェスター戦略の核心です。

時間の法則をビジネスで活かす方法

「時間の法則をビジネスで活かす方法」をマンガ風に描いたイメージ

ビジネスにおいて「時間の使い方」は、成果を大きく左右する要因の一つです。ランチェスターの時間の法則では、他者よりも1.7倍の時間を投下すれば「必勝」、2倍で「圧勝」できるとされています。これは、同じ分野・条件で競争している場合、投入した時間の差が成果に直結するという考え方です。

この法則をビジネスに取り入れる際、まず重要になるのが「どこに時間をかけるか」です。すべての業務に倍の時間をかけるわけではなく、自社の強みに直結する部分や、他社との競争が激しい領域に重点的に時間をかける必要があります。

例えば、新規開拓営業において、ライバルが月10回訪問している顧客に対し、月17回以上訪問すれば、関係構築や信頼獲得で優位に立つことが可能です。また、商品の改善や提案資料の作り込みに2倍の時間を投資すれば、受注率の向上にもつながります。

一方で、注意したいのは「時間を増やすこと=成果」とは限らない点です。業務の優先順位や成果の出やすい領域を見極めず、無計画に時間だけを増やしてしまうと、疲弊やコスト過多を招きかねません。

時間の法則は、他よりも努力した分だけリターンが増えるというシンプルな考え方に見えますが、実践には明確な戦略と自己管理が求められます。このように活用すれば、時間を「投資」として最大限に活かすことができるでしょう。

ランチェスター 時間の法則の根拠とは

ランチェスター時間の法則の根拠は、「競争の場では投入した資源の量が勝敗を左右する」という戦闘理論にあります。元々は戦争における兵力と戦力の関係を数式で示したもので、ビジネスではその「資源=時間」と捉えることで応用されています。

この法則によれば、近接戦にあたる業務(営業や接客など)では、時間の投入量がほぼそのまま成果につながるとされます。つまり、他者よりも多くの時間をかけて行動すれば、質の差がない場合はその分だけ成果が上回ることになります。

また、ランチェスター法則には「第一法則」と「第二法則」があり、時間の法則は主に第一法則をベースにしています。第一法則では戦力が兵力に比例するとされており、これを時間に置き換えれば「投入した時間量=成果」になるわけです。

さらに、第二法則の「戦力は兵力の二乗に比例する」という考えを背景に持たせると、ある一定のラインを超えた時間投入が、飛躍的な成果を生む可能性も示唆されています。

このように、ランチェスター時間の法則の根拠は、単なる経験則ではなく、数学的な裏付けを持った戦略理論から導かれている点にあります。

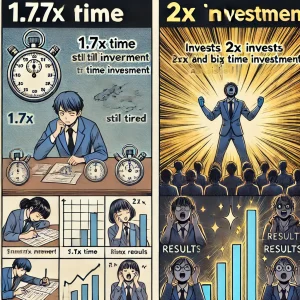

1.7倍と2倍の時間投下の違いと効果

「1.7倍と2倍の時間投下の違いと効果」をマンガ風に表現したイラストです。

1.7倍と2倍という数字には、明確な意味があります。ランチェスター戦略では、1.7倍の力を投入すれば「必勝」、2倍以上で「圧勝」できると定義されています。これは時間だけでなく、人員や費用などにも当てはまる原則ですが、時間への応用が特に現実的です。

1.7倍というのは、ライバルと比較して確実に優位に立つための最小限の差です。例えば、ライバルが1日5時間の業務時間をかけているとしたら、自分は8.5時間(5時間 × 1.7)確保する必要があります。この差を数ヶ月続けることで、能力や成果に確実な差が出てきます。

一方、2倍になるとその差はさらに明確になります。例えば同じ営業活動でも、訪問件数が2倍になればチャンスの数も倍になり、成約率が多少低くても結果として勝ちやすくなります。これは「物量で押す」という考え方にも近いものです。

ただし、注意すべき点もあります。2倍の時間を無理に投入すれば、疲労やモチベーションの低下を招くリスクがあります。持続可能なペースで投下することが成功の鍵です。

1.7倍は「勝てる差」、2倍は「突き放す差」。こう捉えることで、自分がどのステージにいるかに応じて戦略的に時間を使い分けることができるようになります。

努力と成果の関係をわかりやすく解説

努力と成果は、常に比例するとは限りません。ただし、正しい方向で努力し、十分な量を積み重ねた場合には、大きな成果につながることは間違いありません。ランチェスターの時間の法則は、その関係を数値的に捉える視点を与えてくれます。

具体的には、競争相手と比べて1.7倍の時間を継続的に投入することで「必勝」、2倍であれば「圧勝」が可能とされています。これは単なる感覚論ではなく、実際に多くの成功事例でも確認されています。努力の量を戦略的に設計するという考え方です。

たとえば、ある営業職の人が1日に10件の訪問をしているとしましょう。同じ業務において、自分が1日17件または20件訪問を重ねれば、顧客との接触機会や提案回数は自然と増えます。その結果、見込み客の発掘や契約の獲得率も上がっていきます。

もちろん、すべての努力が実を結ぶとは限りません。無計画な努力や、方向性のズレた取り組みでは、時間をかけても効果は薄くなります。また、努力の「質」を高めることも、成果に直結する要素のひとつです。

このように考えると、成果を出すための努力には「方向」「量」「継続性」の3つが欠かせないことがわかります。戦略的に努力を積むことで、成果を着実に手にすることができるようになるでしょう。

ランチェスター 時間の法則の実践法

-

勉強に活かすランチェスター時間戦略

-

スポーツ分野における活用事例

-

弱者の戦略としての時間の使い方

-

ランチェスター時間戦略の欠点と限界

-

時間の法則に関するおすすめの本

-

ビジネスにおける時間活用の具体例

勉強に活かすランチェスター時間戦略

「勉強に活かすランチェスター時間戦略」のマンガ風イラストです。

学習効果を高めたいとき、ランチェスター時間戦略の考え方が大いに役立ちます。単に「たくさん勉強する」という曖昧な目標ではなく、「どれだけ時間をかければ、他より有利になるか」を具体的に判断できるからです。

この戦略では、周囲と比べて1.7倍の時間を投入すれば必勝、2倍で圧勝が見込めるとされています。たとえば、クラスの平均学習時間が1日2時間なら、自分は3.4時間または4時間勉強することで、明確なアドバンテージを得られます。長期的にこの差を維持できれば、理解度や成績の伸びに大きな差が生まれるでしょう。

ただし、単に机に向かって時間を過ごすだけでは意味がありません。重要なのは、集中できる環境で、効率よく取り組むことです。勉強の内容を事前に決めてから時間を使うと、無駄が減り、継続しやすくなります。

また、時間を増やすことで自信が生まれ、試験本番でも落ち着いて問題に取り組めるという副次的な効果もあります。このように、戦略的に学習時間を設計することで、より確実に成果を上げることが可能になります。

スポーツ分野における活用事例

スポーツにおいても、ランチェスターの時間戦略は強力な武器になります。特に、個人の技術や体力が勝敗を左右する競技では、練習時間の差がそのまま結果につながりやすいからです。

たとえば、陸上競技や水泳、卓球のようなスポーツでは、反復練習によってフォームの精度や筋力、瞬発力が磨かれます。ライバルが1日2時間練習しているとすれば、自分は3.4時間、あるいは4時間練習することで、技術面でも体力面でも上を行くことが可能になります。

実際、全国レベルの選手は「練習量が圧倒的に違う」という話も珍しくありません。特に10代〜20代前半は吸収力が高く、集中して時間をかければ、短期間で大きく成長するチャンスがあります。

ただし、注意すべきは「量」と「質」のバランスです。無理をして練習時間を増やしすぎると、疲労がたまりパフォーマンスが落ちるだけでなく、ケガのリスクも高まります。定期的な休養やケアを取り入れながら、持続的に取り組める仕組みが必要です。

このように、時間というリソースをどこまで有効に使えるかが、競技力向上の鍵となります。単なる根性論ではなく、数値に裏付けられた時間戦略で差をつける発想が、これからのスポーツにも求められていくでしょう。

弱者の戦略としての時間の使い方

企業や個人が圧倒的な資金や人材を持たない「弱者」の立場にある場合、時間の使い方が勝敗を分ける重要な要素となります。ランチェスター戦略では、資源に限りのある側は「量」でなく「集中」と「継続」で差を埋めることが基本方針です。時間は、誰にでも平等に与えられている数少ない資源の一つです。

そのため、弱者がまずやるべきことは「戦う場所を絞り込む」ことです。すべての分野で時間をかけるのではなく、自分にとって勝ち目がある一点に集中して、そこに周囲の1.7倍〜2倍の時間を投下することで、結果を引き寄せやすくなります。

例えば、同業他社が幅広い商品展開をしている中で、特定の商品カテゴリーに絞って、徹底的に情報収集・改善・提案を重ねていけば、時間の差が専門性や信頼性の差となって現れます。そうなれば、資本力では勝てなくても「この分野ではあの会社が強い」と認識されるようになるのです。

一方で、漫然と長時間働くのは逆効果です。集中する対象を見誤れば、どれだけ時間をかけても結果が出にくく、疲弊するだけに終わる可能性もあります。だからこそ、「どこに」「どれだけ」「どう使うか」を明確にした時間の使い方が、弱者の生存戦略として非常に重要になります。

ランチェスター時間戦略の欠点と限界

「ランチェスター時間戦略の欠点と限界」を描いたマンガ風イラストです。

ランチェスター時間戦略は、明確な成果を得たいときに有効な手法ですが、万能ではありません。この戦略にはいくつかの欠点や限界があり、それを理解せずに取り組むと逆効果になることもあります。

最も大きな欠点の一つは、時間の「投下量」ばかりに意識が向き、内容の「質」がおろそかになる点です。ただ長く働けば良いと考えてしまうと、効率の悪い作業に多くの時間を費やし、実際の成果に結びつかないケースが増えます。

また、時間の投下が精神的・肉体的な負担につながるという側面も無視できません。特に個人事業主や中小企業の経営者は、仕事とプライベートの境界が曖昧になりがちで、過剰な時間投資が健康や家庭生活に悪影響を及ぼす可能性があります。

さらに、環境要因によっては、どれだけ時間をかけても成果が上がらないこともあります。例えば、業界全体が縮小傾向にある場合や、商品自体に市場性がない場合などです。このような場合は、時間戦略だけでなく、事業モデルや商品戦略そのものの見直しが求められます。

このように、時間の戦略的投資は強力な手段である反面、過信は禁物です。冷静に状況を分析し、適切な場面と方法で活用することが、成果を最大化するためのポイントになります。

時間の法則に関するおすすめの本

ランチェスター時間の法則を深く理解し、実際にビジネスや人生に役立てたい場合、本を通じた学習はとても効果的です。ここでは、時間の法則や戦略的時間活用に関心がある方に向けて、読みやすく実践的な本を紹介します。

最初に紹介したいのが、『ランチェスター戦略「弱者逆転」の法則』(著:竹田陽一)です。この本では、ランチェスター戦略の基本から応用までを体系的に学べます。特に、中小企業や個人事業主が「時間」という限られた資源をどう活かせば競争に勝てるか、実例を交えて丁寧に説明されています。時間戦略に関する章では、「1.7倍」「2倍」といった具体的な数値の意味や使い方も解説されており、非常に実践的です。

また、時間活用の根本的な考え方を知るためには、『エッセンシャル思考』(著:グレッグ・マキューン)もおすすめです。こちらは直接ランチェスター法則に触れているわけではありませんが、重要なことに集中して時間を使うという発想は共通しています。やるべきことを選び抜き、ムダを排除するという点で、時間戦略との相性が良い一冊です。

さらに、竹田氏が監修した教材『戦略名人(CD・DVD)シリーズ』も、時間戦略に特化した内容が含まれており、音声で学習したい人には便利です。ビジネスの現場で「すぐに役立つ視点」が詰まっているため、通勤中などスキマ時間に学べるのもポイントです。

このように、自分の目的や状況に合った本を選ぶことで、時間の法則をより深く理解し、日々の行動に落とし込めるようになります。

ビジネスにおける時間活用の具体例

ビジネスの現場では、時間の使い方が成果に直結します。限られた時間をどう使うかで、仕事の質も、売上も、キャリアの成長スピードも大きく変わるからです。ここでは、ランチェスター時間戦略の視点をもとに、実際の時間活用例を紹介します。

たとえば、営業職の場合。競合が月に4回顧客を訪問しているなら、自分は月に7回以上訪問するようにします。この「1.7倍ルール」を実行することで、顧客との信頼関係が早く築け、商談の成約率も上がる傾向があります。訪問数を戦略的に増やすことで、他社よりも先に要望をキャッチできるようになるのです。

また、マーケティングや商品開発の部署であれば、情報収集やデータ分析にかける時間を他の2倍に設定します。競合が1日1時間調査しているとすれば、自社は2時間を継続することで、ニーズの変化をいち早く察知し、先手を打つことができます。

中小企業の経営者にとっては、戦略構築や業務改善に「深く考える時間」を設けることが重要です。日々の忙しさに追われる中でも、週に数時間は外部との比較や数値分析に専念することで、意思決定の精度が上がります。

このように、時間の投入量をライバルより増やすだけでなく、「何に」「どのように」使うかまでを明確にすることで、ビジネスの成果は大きく変わります。戦略的に時間をコントロールできる人こそ、変化の激しい時代において優位に立つことができるのです。

記事のまとめ

-

ランチェスター戦略は戦争理論をもとにしたビジネス競争の戦略理論

-

時間の法則は「1.7倍で必勝、2倍で圧勝」という明確な指針を持つ

-

成果は時間の投入量に比例するという第一法則が核になっている

-

勝負すべき領域を絞り、そこに時間を集中させることが重要

-

ただ時間を延ばすのではなく、戦略的に配分する工夫が必要

-

勉強やスポーツなど個人分野でも時間差が成果に直結しやすい

-

弱者でも集中と継続によって競争に勝てる可能性が高まる

-

時間の量だけでなく質を高めないと逆効果になるリスクがある

-

継続的に成果を上げるには、方向性・量・質のバランスが欠かせない

-

書籍や教材で理論を深めることが、効果的な時間活用につながる

関連記事 - 沖縄での起業成功例: 地域特有のビジネスチャンスを探る